Une approche intégrée pour un accès durable à l'eau potable dans le village de Nong Onh

Alors que les premiers chantiers d’adduction en eau du projet DEAR Water 2 ont démarré, Confluence vous propose de suivre la mise en place du service d’approvisionnement en eau du village de Nong Onh, district de Xieng Ngeun, Province de Luang Prabang. De la phase de diagnostic à la mise en place d’un système de gouvernance, cinq articles vous présenteront les étapes clés du projet pour garantir un accès à l’eau durable dans ce village de crête, situé à 3 heures de route au sud de Luang Prabang.

Afin de favoriser l’appropriation des infrastructures par les communautés et de promouvoir une gestion équilibrée, raisonnée et durable de la ressource, le projet DEAR Water 2 s’appuie sur une approche intégrée (ressource, infrastructure, gouvernance) et sur l’implication continue des villageois tout au long du projet.

Sommaire :

1. Contexte: les besoins en eau en milieu rural et les contraintes pour un accès durable

2. Phase de diagnostic et étude de faisabilité

3. Le contrat avec les villageois en amont de la construction

4. Phase de construction

5. Mise en place du service d’eau et formation du comité de l’eau

1 - Contexte : les besoins en eau en milieu rural et les contraintes pour un accès durable

Pays traversé par le Mékong et ses affluents, disposant de nombreuses sources, le Laos possède à priori les ressources suffisantes pour que ses habitants bénéficient d’un accès durable à l’eau. Cependant, le taux d’accès à l’eau potable reste faible dans les zones rurales du pays. Dans la province de Luang Prabang, 54% des habitants ont accès à des solutions développée d’eau potable (LSIS, 2023).

En raison de la faible densité de population et des difficultés d’accès aux villages, le gouvernement laotien privilégie dans les zones rurales des infrastructures locales, gérées directement par les villages, avec l’appui des autorités de la Santé des Provinces et districts. Dans les zones montagneuses du Nord, les réseaux d’adduction gravitaires représentent une solution privilégiée pour les villages, en raison du faible niveau d’investissement nécessaire et de leur facilité d’entretien.

Malgré les efforts continus des autorités laotiennes, les besoins restent importants. En effet, la mise en place de réseaux d’eau durables rencontre plusieurs contraintes :

- Investissement et construction : L’isolement et les conditions d’accès aux villages ruraux limitent les capacités d’intervention des autorités dans la mise en place de systèmes d’approvisionnement en eau et complexifient fortement les chantiers de construction ;

- Pressions sur les sources d’approvisionnement : Alors que les réseaux d’eau puisent dans les ressources locales, le réchauffement climatique, certaines pratiques agricoles ou encore le développement d’infrastructures énergétiques ou minières peuvent entrainer une raréfaction des sources disponibles pour leur approvisionnement. Ce constat s’aggrave logiquement en saison sèche ;

- Gouvernance : Déléguée aux villages, la maintenance des infrastructures pâtit des capacités techniques et financières limitées des villageois. En outre, l’absence de concertation entre usagers à propos de la gestion du réseau peut entrainer pénuries et dégradation prématurée des installations.

Les communautés rurales dépendent alors d’infrastructures d’eau en mauvais état incapables d’assurer un approvisionnement suffisant en quantité et qualité.

Dans ce contexte, Confluence et ses partenaires interviennent sur chacun des enjeux cités ci-dessus. Les villages prioritaires sont d’abord identifiés par les bureaux de la santé des districts. Suivant leurs suggestions, l’équipe-projet établit une série de diagnostic et engagent des discussions avec les habitants, afin de garantir la faisabilité de la construction d’un réseau gravitaire en eau et l’appropriation du projet par les communautés.

2 - Phase de diagnostic et étude de faisabilité

La mise en place d’un réseau gravitaire passe par une phase de diagnostic et de faisabilité. Cette phase permet d’évaluer les éléments suivants :

- Besoins en eau du village : situation actuelle de l’accès à l’eau, nombre d’habitants, présence d’infrastructures publiques (centre de santé, école) ;

- Présence de sources d’approvisionnement suffisante en qualité et quantité, usage de cette source, présence d’activités agricoles à proximité ;

- Intérêt et motivation des communautés pour participer à la construction et gérer le réseau sur le long terme.

En deux à trois missions, les équipes du projet conduisent consultations avec les populations, visites et analyse des sources d’eau et études topographiques, pour s’assurer de la faisabilité et designer le futur réseau d’eau.

Le village de Nong Onh connaît des difficultés chroniques d’accès à l’eau. Ses 98 ménages (430 habitants) dépendent d’un réseau d’eau vétuste et sous dimensionné, construit en 2009. Alors que la source d’approvisionnement du réseau est peu abondante, le réseau de distribution à borne fontaine est hors d’usage. Chaque jour, femmes et enfants s’approvisionnent au réservoir d’eau, unique point d’accès à l’eau dans le village. En période d’étiage, de février à juin, les habitants font appel à des camions-citernes pour s’approvisionner en eau.

Désignée par les villageois, une résurgence de source, située à 2 km des habitations, garantira un apport en eau suffisant pour le futur réseau. Déjà exploitée, la zone de captage n’est cependant pas suffisamment protégée et nécessitera des aménagements.

Durant toute la phase de faisabilité, les communautés décident des principales caractéristiques de leur futur réseau : source d’approvisionnement, mode de distribution (à Nong Onh des branchements privatifs), disposition des infrastructures, et calendrier de construction. Cette approche partenariale encourage l’appropriation par les communautés. Elle se matérialise par la signature d’un contrat.

3 - Le contrat avec les villageois

L’intervention dans un village prend la forme d’un partenariat avec les communautés locales. Dans une logique d’appropriation, différentes contributions sont attendues des villageois :

- La protection de la source d’approvisionnement en eau : nouveauté de DEAR Water 2, le village s’engage à gérer et protéger la zone de captage, en concertation avec les différents usagers du territoire ;

- La participation aux travaux : chaque jour, entre 10 et 20 villageois se mobilisent pour construire le réseau, sous la supervision du chef de chantier de Confluence. Le calendrier de construction doit ainsi s’adapter au calendrier agricole qui mobilise nombre de villageois ;

- La fourniture de matériaux disponibles localement : bois, sable, gravier ;

- Les frais de raccordement : dans le cas des réseaux à branchement privatifs, chaque ménage contribue à hauteur de 250 000 Kip (12 €) pour financer son raccordement au réseau ;

- La mise en place d’un comité de gestion de l’eau, en charge de la maintenance du réseau et de la gestion du service de l’eau.

La participation active des villageois lors de la construction est gage de durabilité : elle permet de s’assurer de leur motivation, de renforcer leur compréhension du réseau et de son fonctionnement et de les responsabiliser sur la maintenance et la gestion de l’infrastructure.

L’ensemble des contributions attendues est exposé et discuté avec les villageois, en amont de la construction et donne lieu à la signature d’un contrat entre le village, Confluence et les autorités de la santé du district.

Ces prérequis garantis, le début de la phase de construction est prévu quelques mois plus tard, au mois de novembre marquant la fin de la saison des pluies.

4 - Phase de construction

Les campagnes de construction de réseaux gravitaires d’eau menées par Confluence s’étendent en moyenne sur cinq semaines. Un chef de chantier reste en permanence dans le village accompagné d’un technicien du district, et les techniciens de l’équipe se rendent sur place chaque semaine. La réception du matériel (tuyaux, compteurs…) a lieu quelques jours avant le commencement des travaux, après un transport compliqué en raison de l’état des routes.

Une journée type débute par le rassemblement des habitants sur la place du village vers 7 heures du matin, après l’annonce au micro du chef de village. Une quinzaine de villageois, hommes et femmes confondus, se mobilisent quotidiennement pour les différentes étapes de construction :

- Ouvrages en béton : captage, bassin de mise en charge, bassin brise-charge éventuel, réservoir ;

- Mise en place des réseaux d’adduction et de distribution d’eau ;

- Raccordement des foyers avec compteurs.

Durant plus d’un mois, les communautés sont fortement sollicitées. Acheminer les matériaux de construction jusqu’au captage est l’une des tâches les plus éprouvantes. L’implication des villageois peut donc diminuer sur la fin de la campagne et constitue un des défis de la phase de construction.

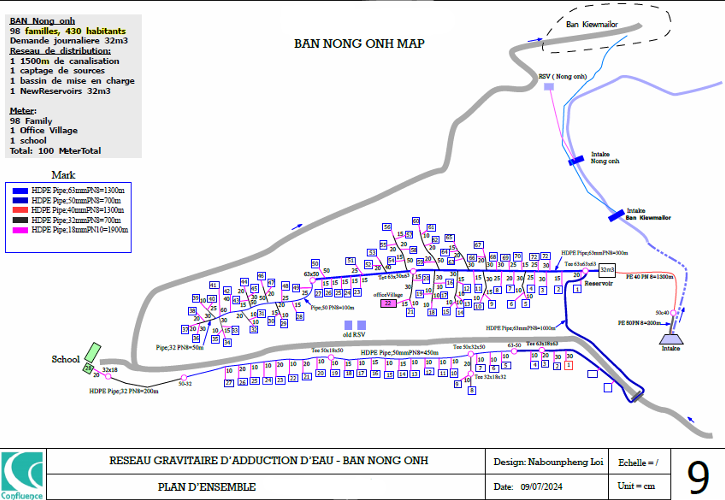

Dans le village de Nong Onh, la campagne s’est déroulée du 19 novembre au 25 décembre 2024 et a bénéficié d’une très forte mobilisation communautaire. Le nouveau réservoir d’une capacité de 32 m³, soit le double du précédent, assurera un apport permanent en eau au village. Au total, près de 1500 mètres de tuyaux ont été nécessaires pour le réseau de distribution.

À la fin des travaux et après les vérifications réalisées, les villageois ont invité l’équipe-projet à une cérémonie traditionnelle lao, le baci, pour inaugurer le réseau.

Quelques semaines plus tard, se tiendra la mise en place du service de l’eau et la formation du comité en charge de sa gouvernance et de sa maintenance.

5 - Mise en place du service de l'eau

Une fois construits, les réseaux d’eau appartiennent aux villages qui en assurent la gestion. Pour garantir la durabilité de l’accès à l’eau, il est donc indispensable de former les villageois à la gestion de cette infrastructure, de la zone de captage au robinet.

Les équipes du projet DEAR Water travaillent donc avec les villageois à la mise en place d’un système de gouvernance.

Au cours d’une matinée entière, les villageois sont invités à définir les règles de gestion du service de l’eau (prix de l’eau, fréquence de facturation, etc) et à élire les membres du comité de gestion de l’eau, en charge de la maintenance et de la gouvernance du service. Pour renforcer la participation des femmes, parfois effacées lors des discussions collectives, une session d’information spécifique dédiée aux femmes est organisée en amont de la définition des règles du service.

Ces comités de gestion de l’eau sont composés de cinq membres : un responsable, deux techniciens, un trésorier, et un comptable. Leur travail est financé par le payement de l’eau des ménages.

La formation qui leur est dispensée est évolutive, s’adaptant aux nouveaux enjeux et aux dispositions particulières des villages. Par exemple, le recours aux réseaux à branchements privatifs comme à Nong Onh, induit un relevé mensuel des compteurs, et multiplie le travail du comité.

C’est lors de cette étape qu’est également discuté avec les villageois la gestion de la zone de captage. Sur la base d’une identification des risques portant sur la qualité et la quantité de la source d’approvisionnement, il est proposé aux villageois de définir des règles de gestion de la zone et un plan d’aménagement.

L’étape de la mise en place ne marque pas la fin de l’intervention de Confluence. Un suivi des comités est réalisé ponctuellement afin de les accompagner dans la gestion du réseau. En outre, une fois par an, les comités de l’eau de différents villages sont rassemblés dans une logique d’échange et d’apprentissage collectif.